- 2月 10, 2025

- 1月 17, 2026

せぼね、関節、神経、頭痛に効く漢方

2025年2月9日、なんと今日の第2弾です。

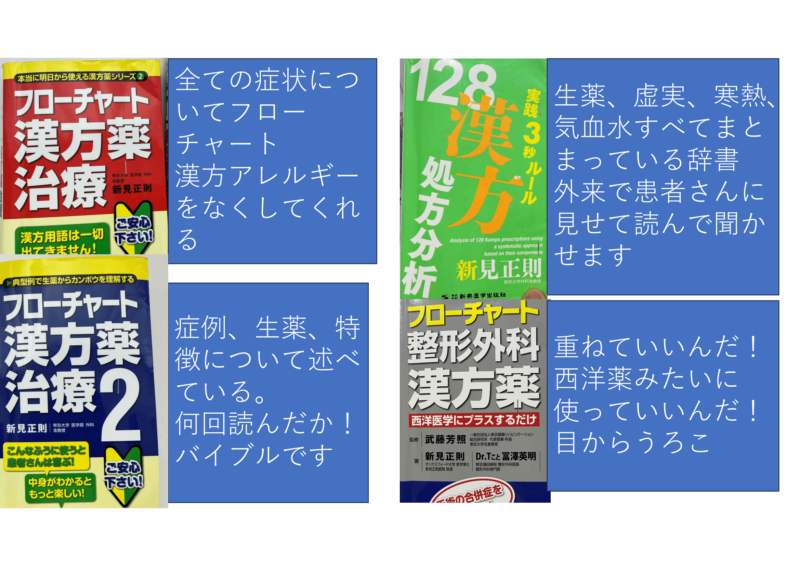

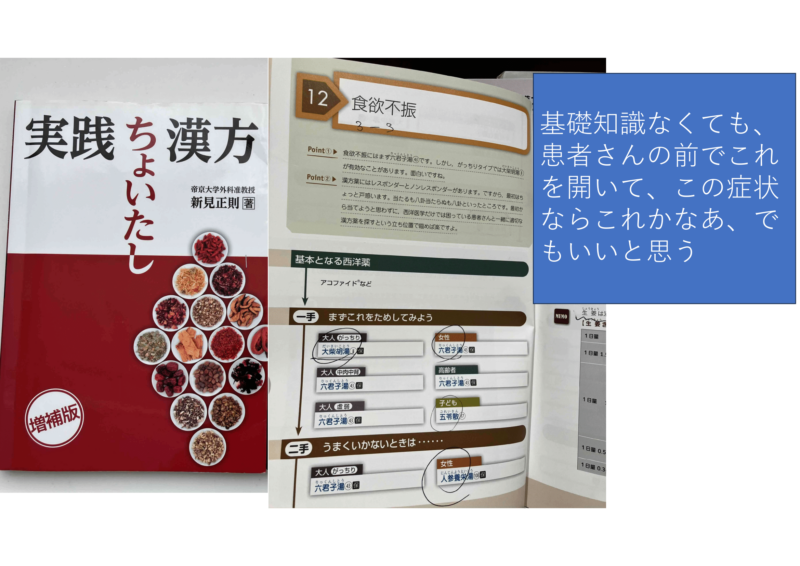

漢方については触れないわけにはいきません。リンクでも触れましたが(「漢方外来について」)、マイ師匠は新見先生、冨澤先生です。漢方を使うことで患者さんの訴えに積極的にこたえられることが増えました。

外来がむしろ楽しい。リリカもタリージェもトラムセットもジクトルテープも使います。ノイロトロピンもメチコバールも、ユベラも使います。

しかし、これだけでは足りない。患者のキャラに合った処方ができなくてはいけない。処方の検討は今後、AIがかなりのところまでしてくれるとは思います。

しかし、なんとなくの患者の雰囲気、あの患者さんであれが効いたよな、というひらめきを活かして、もっときめ細かな治療ができるのではないかと思っています。

副作用と相性について

甘草は7割の漢方に入っています。急性期は甘草たっぷり処方になることがありますが、とにかく「むくむ、血圧が上がったらやめてね」と伝えています。小さなおばあちゃんには要注意です。理解がなさそうであれば、あまり甘草たっぷり処方は出しません。

麻黄のむかむかは患者さんから言ってくれます。地黄もむかむか来ます。かゆみはどんな薬でも来ます。これもすぐ中止。何かおかしければやめてください、と伝えています。相性が合うものは副作用が出ません。飲むのがいやでなければ「あっている」のです。

【関節の痛み】

越婢加朮湯(28)+防己黄耆湯(20)

越婢加朮湯は強力な痛み・炎症止め、防己黄耆湯は関節の水、むくみもとります。痩せることも目標にします。越婢加朮湯は麻黄が多く含まれるので、常にむかむかと高血圧に注意します。急性期が過ぎたら越婢加朮湯はやめます。

上半身である肩関節なら越婢加朮湯よりも引っ張られる痛みに有効な葛根湯(1)を使います。膝や股関節で骨傷があるような場合に骨に効く治打撲一方(89)にする、または追加します。

【腱の痛み】

薏苡仁(52)+桂枝茯苓丸加薏苡仁(125)

上腕二頭筋腱炎は葛根湯(1)+薏苡仁でもいいかもしれません。これらは冨澤先生の鉄板処方です。トリガーポイントブロックもします。さらに急性期で神経浮腫も混ざっているかも、と思うときには柴苓湯(114)を加えます。当然、成分の中には甘草が増えてくるので、急性期のみです。甘草の副作用であるむくみには注意していただくように伝え、むくんだり、血圧が上がったりしたら即中止です。

【神経障害性疼痛】

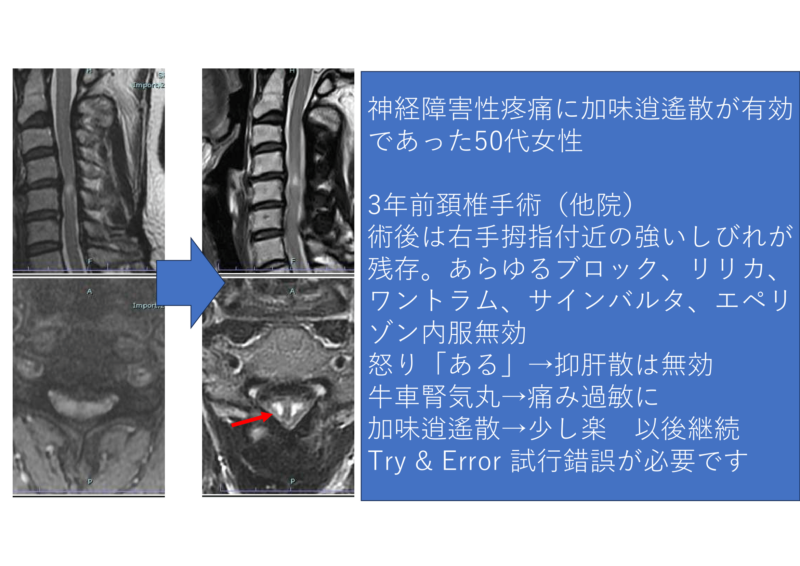

柴苓湯(114)、加味逍遙散(24)、抑肝散(54)

神経浮腫の急性期なら柴苓湯を使います、末梢神経でも脊髄でも。慢性期は訴えが多い感じ、やや虚弱な方の痛みなら加味逍遙散、怒りがあったり、かなり精神的につらそうな方の痛みには抑肝散(「秘めたる怒りありますか?」と聞いて、あると答えたらビンゴ!とこちらは嬉しくなります)、仕事のストレスが多いまじめな、かつ体力のありそうな男性には柴胡加竜骨牡蠣湯(気を鎮める牡蠣と哺乳類の骨とシナモンとショウガだよ、ナツメと朝鮮人参も入っているんだよ!って勧めます。ありがたい薬です。(私もたまに飲みます)

悪夢を見たり自信のなさそうな人には桂枝加竜骨牡蛎湯(26)です。以前は弱々しい人には加味逍遙散だと思っていましたが、加味逍遙散はむしろはっきりといろんな症状を訴える人向きだと思います。

牛車腎気丸(107)は腰のしびれには第一選択です。昔は腰の人はみんなに使っていて、あんまり効かない人が多かったです。患者を間違っていたんでしょうね。腰、下半身、少しおしっこ症状や年齢を感じさせる自覚があってこの薬に過大な期待を持たない人に処方します。

「地黄」って金沢の遊郭だった町の名前にもなっていて、いわゆる精力剤なんですよ、元気になっちゃいますよーって説明して、ほしいと言ってもらったら出します。

八味地黄丸(7)に2個生薬を足したものが牛車腎気丸、ということは牛車腎気丸のほうが良い、と思いがちですが、漢方は生薬が少ないほうが鋭く効くんです。新見先生はこの二つは同じようなもの、と書いています。

防風通聖散(18生薬)、疎経活血湯(17生薬)などは効くのがゆっくりマイルド。逆が芍薬甘草湯(2生薬、芍薬と甘草のみ)で即効性。

加味逍遙散が有効であった50代女性の紹介をします。(図1)赤矢印のように脊髄が傷ついている人の、特に上肢痛は難しいです。少しでも軽減できれば御の字、痛いけど生きていける、を目指しましょう、と説明します。

【頚部痛】

葛根湯(1)、芍薬甘草湯(68)

桂枝加朮附湯もいいとは思いますが、切れ味があまりよくないような気がして使わなくなりました。第一に葛根湯、頓服で芍薬甘草湯も。もちろんむくみとむかむかには要注意です。

現代人、特に若い人のほとんどはストレートネック、スマホ頚、頭が前のほうに行っていますから、頚部中指ストレッチ、壁矯正が大事です(女性の敵)。

補わなければ、という感じの弱々しい人には疎経活血湯(53)を出します。疎経活血湯は効きが遅いけどありがたい薬であることを強調します。目に見えた効果はなくても、嫌でなければ継続します。

【腰痛】

八味地黄丸(7)、疎経活血湯(53)、芍薬甘草湯(68)当帰四逆加呉茱萸生姜湯(38)

急性期は芍薬甘草湯とステロイド入り仙骨ブロックします。帰ったら3日間のみはロキソニン3T分3で飲み、芍薬甘草湯も一気に3パックくらい飲みます。(小さいおばあちゃんは頓服か寝る前だけです。)芍薬甘草湯はこむら返りのみのお薬ではなく、筋肉全般のお薬なんです。その後はロキソニンも芍薬甘草湯も頓服にします。

慢性期の腰痛は神経障害性疼痛のこともありますので、片側性の時は常に神経根症を疑います。気長に飲んでくれそうな人、そんなに焦っていない人には、「いろいろあるけど、とにかく徳川家康のご愛用だから、まずこれを! 白内障にも難聴にも聞くし、すべての体の組織を若々しく保つんだよ」と言って八味地黄丸を出します。祈るような気持ちで。

背骨が曲がってしまったり、筋肉が足りない弱々しい人で、とにかく補わなければいけない印象の人には疎経活血湯を出します。やはりこれも祈るような気持ち。1か月で効かなければ「そーだよねー」って辞めます。

効く効かないで厳しくジャッジされると弱いですが、新見先生もいうように「なんとなく続けられそう」な場合には「それは合っているんです!」と元気づけます。

漢方は特に相性が悪いと飲むのが非常に苦痛です。苦痛でなければ合っているんだと思います。無駄な処方、もうこの人にはいらないんじゃないかという感じの人には一応中止を勧めてみます。「そろそろ卒業してみる?」

【鬱?無理している?】

補中益気湯(41)、柴胡加竜骨牡蠣湯(12)

鬱っぽい人には加味逍遙散ではなく、補中益気湯、そして柴胡加竜骨牡蠣湯(12)なんかですね。

補中益気湯は「気を補う」。鬱は疲れて元気がない状態です。心も消耗品ですから、コツコツと補うしかないと思っています。

本当の鬱の方には精神科に行っていただきます

【不安を伴った痛み】

半夏厚朴湯(16)

不安障害には半夏厚朴湯。のどになんか詰まっているような感じがしない?っていうと意外に多くの人(女性)が経験しています。「そんな人多いんだよ」っていうと少し安心。アルプラゾラムの頓服もよく使います。

【頭痛】

呉茱萸湯(31)、五苓散(17)、当帰芍薬散(23)、釣藤散(47)

漢方のみで治す!ならば呉茱萸湯です。偏頭痛にミグシスしか使っていないときには呉茱萸湯も出しましたが、デパケンを使うようになってからあまり呉茱萸湯に頼ることがなくなりました。

妊娠の可能性がある人以外にはデパケンで何とかなっています。もちろんエムガルディの注射はめちゃくちゃ有効です。少し高いけど。

頚部筋緊張性頭痛も隠れてありそうなら葛根湯も使います。偏頭痛の前兆で後頚部痛が出る人には、純粋な偏頭痛として治療します。

子供ならまず五苓散、次に呉茱萸湯です。

天気に影響される人は絶対五苓散です。

女の人で白い、細い、小さい人に「見返り美人の薬です」といった時の反応を見て当帰芍薬散を出します。結構出しています。

少し高齢で高血圧があったり、めまいもある人には釣藤散。これでめちゃくちゃ喜んでくれている人が2人います。

【冬の痛み】

当帰四逆加呉茱萸生姜湯(38)、葛根湯(1)、補中益気湯(41)

しもやけもできたりして「適用だ」と思う人は多いですが、思ったよりもまだ効きが悪いようなときは倍量飲んでもらったりブシを足します。トリカブトです。それほど多くないけど喜んでくれる人はいます。元々頚肩の痛みで葛根湯出したり肩にヒアルロン酸打っていた55歳の女性がいます。細くてアクティブな感じ。運動や健康に対する意識が高そうだと思ったのでプラセンタをお勧めし、一気に補中益気湯も併用しちゃおう!と、始めたらとてもいいみたいです。冬は寒気でとても苦しんでいたけど、今年は明らかに良い、と。プラセンタは2アンプルを毎週です。この人に補中益気湯出したのは、自分が10年位前にインフルにかかって、風邪の予防の意味で葛根湯と補中益気湯を飲んだことがありました。なんとなくそれを思い出して勧めただけなんです。本来冷え性なら当帰四逆加呉茱萸生姜湯ですね。

【風邪】

葛根湯(1)、麻黄湯(27)

私自身は寒気がしたらとにかく冷えていないか確認します。暖かくするだけで嘘みたいに治ります。怪しければ葛根湯を2パック、さらに2パックと30分、1時間ごとにどんどん飲んでいって汗を出します。私はむかむか来ません。特に寝ません。寝られたら寝ますが。1日以内に治ることが多いです。これを患者さんにやれ、というのはなかなか難しいので、ほぼ自分のみです。風邪で来る人はほとんどいないし、希望通りに総合感冒薬のピーエイを出して休んでいただきます。(ここで傷寒論を持ち出したり、議論をするより、よく寝ていただくほうが良いと思って)さすがに抗生剤は出しません。クラビットを出すのは膀胱炎くらいです。咳には麻杏甘石湯(55)、痰を出したいけど出せない人には麦門冬湯(29)を出します。

最後に

はじめから漢方が良く効く確率は病態によりますが、それほど高くありません。でも気長にいろんなお薬をトライしながら有効率を高めていきます。

時々患者さんで「この漢方ほしい」と言ってくれる人がいます。どうやって知ったの?など。そこから漢方の話が広がります。

正式にはこういうことはいけないのかもしれないですが、私は一漢方ファンなので、患者さんと一緒に楽しんでいます。おなか触ったり脈とったりはしませんが、問診とトライアンドエラー、そして好奇心でやっています。