- 9月 24, 2025

- 1月 11, 2026

若者の反り腰と大人の反り腰

2025年9月23日 火曜日祝日は大好きな蕎麦屋がやっていませんでした。

残念。

そもそもこのコラムは外来で患者さんに伝えたいことをまとめる、が趣旨でした。

今日は基本に戻りたいと思います。

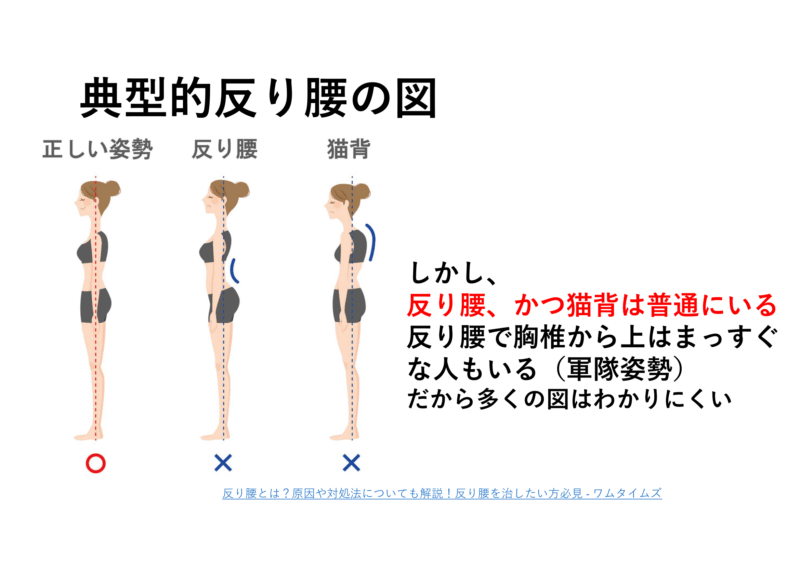

10代の子供たちのレントゲンはたいてい「ストレートネックと反り腰」です。その通りに説明しますが、なんか嘘ついているような気持ちでした。だって、反り腰って本当に悪いの?

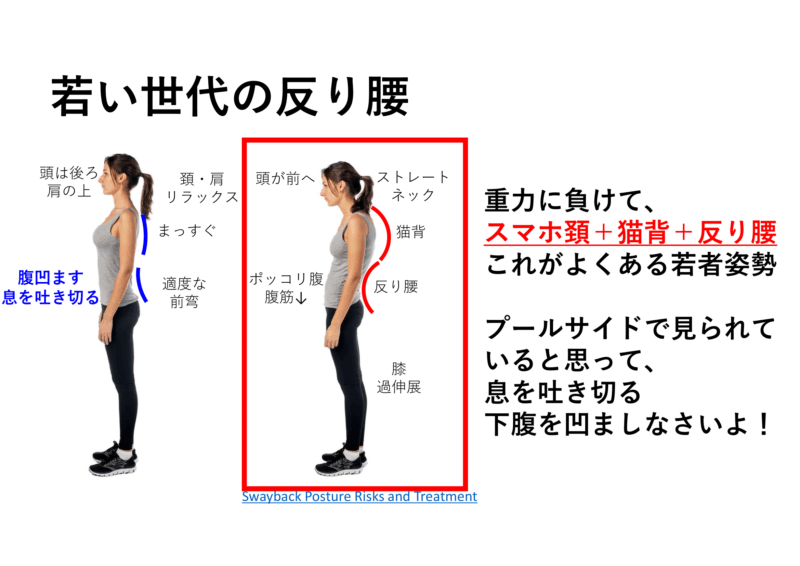

まず「ストレートネック」「スマホ頚」は良くないと思います。まっすぐというより頭が前に行きっぱなしで疲れるのが悪い。

女性の敵:肩こり、頚部痛について | 淡海せぼねクリニックブログ

リハビリと努力で姿勢改善→頚部痛改善 | 淡海せぼねクリニックブログ

という事は頭、顎を後ろに引っ込める努力をしなければいけない。でも頭、頚だけ見ても治らない。猫背と、腰の異常を治さなくては治らない。

猫背はストレッチポールや、肩甲骨の下にタオルを詰めて胸を広げるようにして寝るストレッチが良いと思います。では腰の異常の主役「反り腰」。今日は反り腰を中心に腰椎異常姿勢の問題点、についてまとめたいと思います。そもそも「反り腰」って、なんですか?

反ってない場合、「腰椎生理的前弯の消失」、「椎間板変性」。腰痛の原因になりまくります。これは外科医の話題、手術適応によくなります。論文報告も山ほどあります。

では腰は反っているといけないんですか?

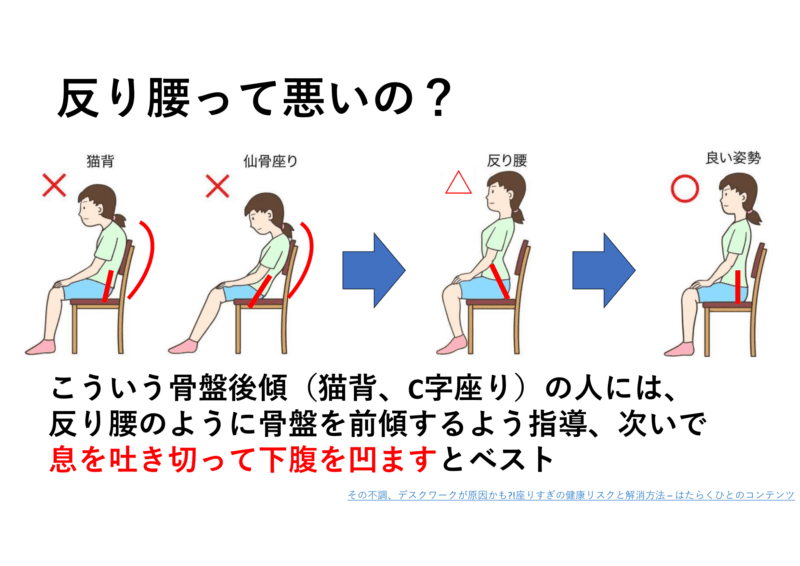

仙骨座り、とかダラーっと電車で座るときって横から見るとCの字ですよね。私は勝手にC字座りと呼んでいます。まあ、猫背です。この人にどう指導するか。何が悪いのか。C字姿勢→猫背→ストレートネック。これが問題なのです。

頚に悪いので骨盤を起こす。まず腰椎前弯、骨盤前傾、そう、反り腰を目指します。その後、息を吐き切って腹を凹ますと最も安定した座り方になります。これを習慣にしないと腹筋は弱まる。まず反る、次いで凹ます。

反り腰と腰痛との関連は、実は医学的な報告はほとんどありません。「反り腰」という言葉が出てくるのは、実は整体の方からがほとんどです。整体の先生、開業医の先生は若者の反り腰に、重大な疾患を見つけたようなことを言われる場合があります。なんか、かわいそう。

言葉は大事です。「反り腰」という言葉。

当院リハビリ北先生と、このことを話し合って、そもそも「反り腰って何? 悪いん?」について調べてもらいました。その結果も踏まえて述べます。

「反り腰」について

反り腰とは、腰椎の前弯(腰の反り)が強くなる状態。

仰向けで寝たときにベッドと腰の隙間に「手のひら一枚分以上の隙間がある」

立って壁との間にこぶしが入る、など。そんなにかっちりした定義はやはりありません。論文がないので、以下は自分の経験、北先生の経験とネット情報です。

原因

- 腹筋が足りない。背筋より相対的に腹筋が弱いと反ります。腹筋がないのでポッコリお腹になります。反り腰の結果というか、腹筋が使えていないことの結果です。(若者はこれがほとんどではないか)

- 股関節が伸びない。股関節伸展障害、腸腰筋が硬く、腰を反らないと上体を持ち上げられない。

- おなかが大きい。前に倒れないように腰を反る。肥満や妊娠で。

- ハイヒール。腰は反ります、骨盤は前に。おそらくハイヒールって、それを狙っていますよね。尻プリを

弊害

- 猫背・ストレートネック:通常の脊椎弯曲がすべて強くなってしまうパターン。どれが原因で結果かは簡単ではない。とにかく重力に負けている状態。

- 腰椎椎間関節障害。9月18日のコラムです。

腰椎模型を見て考えたこと 腰椎の椎間板と椎間関節が変性するとどうなるか | 淡海せぼねクリニックブログ

「腰椎椎間関節リゾトミー」30年来の腰痛が治った 70代男性 | 淡海せぼねクリニックブログ。

- 腹筋が足りない結果、腹圧が下がり、腰椎が安定せずに腰痛になる。

- 分離症があれば辷りになりやすいだろう。

- 背筋過剰収縮。お腹が大きい、股関節が伸びない、ハイヒールでは背筋を使いすぎて、筋膜性の腰痛になる。

対策

- 腹筋が足りない場合は腹式呼吸、丹田を意識して下腹をへこます習慣。入浴時を中心に鏡を見て、下腹の出具合、へこますとどうなるのかを見る。大事なのは丹田です!

- 股関節伸展障害の場合は腸腰筋のストレッチとトレーニングです。

- 痩せる

この図が最もイメージ付きやすい、私の考える若者反り腰です。

腹筋が使えていない、重力に負けている反り腰と、股関節が伸びない、おなかが大きい、ハイヒール反り腰は違うような気がします。前者は若者に多い、後者は大人に多い。

背中が丸いと親に怒られますよね。今はうるさいけど、あとで感謝しますよ。

C字ではなく、骨盤起こす、そして腹筋背筋を触りながら息を吐き切る、1日1回でも、座っていてもできるから。将来のせぼね疾患を予防しましょう。